松島組紐店 伊賀くみひもの糸切ばさみ

Cohanaにまつわるモノ・コト・バそして人から、日本のものづくりを伝えていく【Story】。第二回は『伊賀くみひもの糸切ばさみ』の産地・三重県伊賀市の松島組紐店です。

2016年に公開された映画でも取りあげられ、一躍脚光をあびた伝統工芸「くみひも」。その歴史は古く、起源は奈良時代まで遡ります。武具や仏具の紐に使われていた技術は、やがてきものの文化の上で開花し、沢山の組み方・技術が生まれました。

美しい絹糸の光沢は、今も昔も変わらず、人の心を掴み続けています。

Cohanaの「伊賀くみひもの糸切ばさみ」は、この地で4代続く、松島組紐店の職人の手で、ひとつひとつ丁寧に組み・巻かれています。今回、特別に話を伺う機会を設けていただき、伊賀へ向かいました。

▲伊賀といえば「伊賀忍者」。あんなところにもこんなところにも、忍者のモチーフが。

▲取材の前に、最近リニューアルオープンした「伊賀伝統伝承館 伊賀くみひも 組匠の里」に立ち寄りました。くみひもの技術でつくられた小物たちは目に華やかで、見ているだけで楽しくなります。

▲松島組紐店の工房兼店舗、「くみひもstudio荒木」に到着。風情のある建物です。

松島組紐店で現在、職人として活躍されているのは、3代目で伝統工芸士の俊策さん、「結び」が得意な奥さまのひろ美さん。そして4代目にあたる、ご子息の健太さんと康貴さん。さっそくお話を伺いました。

ー 松島組紐店の歴史を教えてください。

1932年、初代の松島芳男が「松島組紐取次店」として、伊賀市で開業しました。

くみひもの歴史からすると、1900年代はまだ最近のように思うでしょう?

ー以前、くみひもの歴史は奈良時代より前から、とお聞きしましたね。

もともと仏具や武具に用いられていた紐が、きものの文化の上で花開き、「帯締め」や「羽織紐」として人気を得て需要を伸ばしていきました。江戸・明治時代以降のことです。それ以前からきものの文化はありましたが、高価な「絹糸」や「金糸」を使っていたため、高級品だったのでしょうね。

一般の人々にも本格的に広がりを見せたため、くみひもを生業にした職人「=ひも屋」が増えたと聞いています。

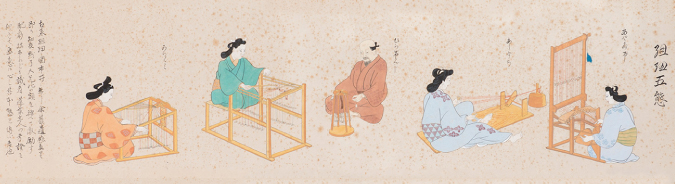

▲工房に大切に飾られている組台が描かれた日本画

ーやはり、一般の人々の需要が広がってこその産業なんですね。

そうですね。それと同時に機械組みの需要も出てくるようになりました。2代目の育敬、私の父は機械組みを専門に行っていた職人で、母である文代は手組みの職人でした。

ですので、うちでは機械組みも手組みもやっています。ひも屋のほとんどがどちらか一方の中、この形態は珍しいと思います。

ー今回の取材では、機械組みと手組みの両方を見せていただけるということで…。

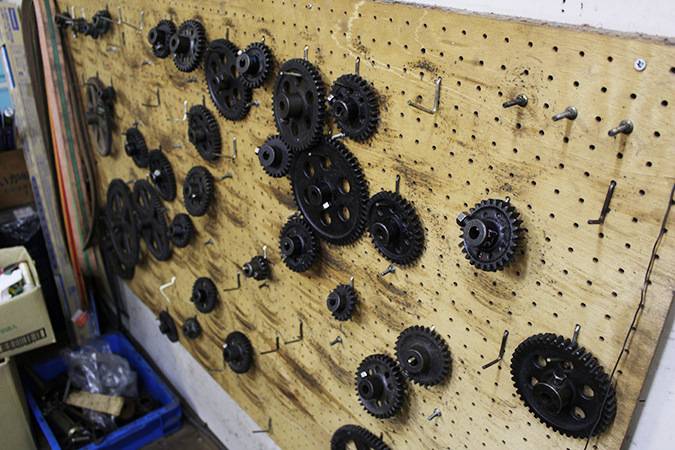

機械であれ、手組みであれ、知識と技術がなければ動かすことはできませんし、どちらも大切に考えています。あとで見てもらいますが、機械も古いものですから…中には、壊れたら簡単にはつくり直せないパーツもあります。ひも屋の仲間から、古い機械のパーツを譲り受けたりもしますよ。

機械であれ、手であれ、大切な仕事道具ですからね。

ーありがとうございます。見せていただけるのを楽しみにしています。

ところで、4代目のお二人はどうしてこの道を選ばれたのでしょうか?

近くで見てきたからこその、伝統工芸を継ぐことの大変さは感じませんでしたか?

▲兄の健太さん

「この仕事をやるんだろうな、と小さい頃から思っていたので、特別大変だとは思っていません。」

▲弟の康貴さん

「仕事って、どんな仕事を選んだにせよしんどい部分は必ずあると思いますし、特に伝統工芸だから大変、とは考えていません。それに、専門学校でデザインを学んだりするうちに、実家の組紐でこんなこともできるんじゃないか、と考えることが増えて…「継ぐ」や「継がなきゃ」というよりも、やってみたかった、というのがこの仕事を選んだ理由です。」

ー仕事のうえで大切にしていることはありますか?

くみひもや房そのものの品質はもちろんですが、物や技術の価値が下がらないよう、最終工程の梱包まで、きっちり・美しく仕上げることを大切にしています。

ー確かに、Cohanaの糸切ばさみを送ってくださったときは毎回箱を開けるたびに、感動します。梱包の難しい糸切りばさみが、箱の中に綺麗に収められていて…いつもありがとうございます。

ありがとうございます。

ー最後に、俊策さんへ。伝統を繋いでいくことへの思いや、これからの展望について聞かせてください。

昔は100人近くいた職人も、今では20人近くまで減ってしまいました。

分業制のくみひもづくりにおいて、“作り方を教えてくれる師匠、一緒に作ってくれる職人”がいなくなることは、産地の危機です。糸をつむぐ職人がいて、糸を染める染め師がいるから、それを私たちが組むことができる。染め師の後継者がいないのであれば、その工程から自分たちでやらなければならない。私の時代より、二人の時代のほうがもっと大変かもしれません。

ただ、2人が協力し、助け合えばなんとかなると思います。

実際、健太は今、職人に染めを習いに行っていますし、それぞれが学んだことを活かせば2人分になりますよね。

あと、伝統を継承していくことはとても大切だと思います。技術がなければ、革新は生まれませんから。

ー4代目のお二人の言葉や、俊策さんの仕事に対する思いをお聞きし、これからへの希望を感じました。

ありがとうございました。

インタビュー後、染めの段階から見せていただくことに。

Cohanaオリジナルの日本の伝統色5色を見本に、まっしろな絹糸が手際よく・鮮やかに染められていきます。

▲染めの担当は健太さん。見本と色があっているかどうか、半日蔭で確かめます。

▲乾いた糸は「座繰り」と呼ばれる道具で、数本にまとめられる。

次は機械組みの工房へ。

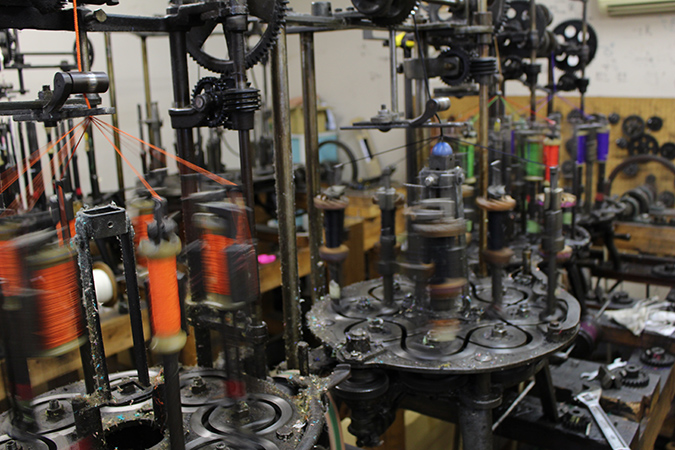

工房に入ると、かちゃかちゃとにぎやかな音に包まれ、美しいつくりの機械に遭遇しました。

▲8本の糸巻が猛スピードで回転し、くみひもが組まれていく。

▲趣き深いさまざまな大きさの歯車は、古い機械から譲り受けたものも多い。

「今は細番手の組紐を組んでいるところですが、もう少し太いものも組めます。

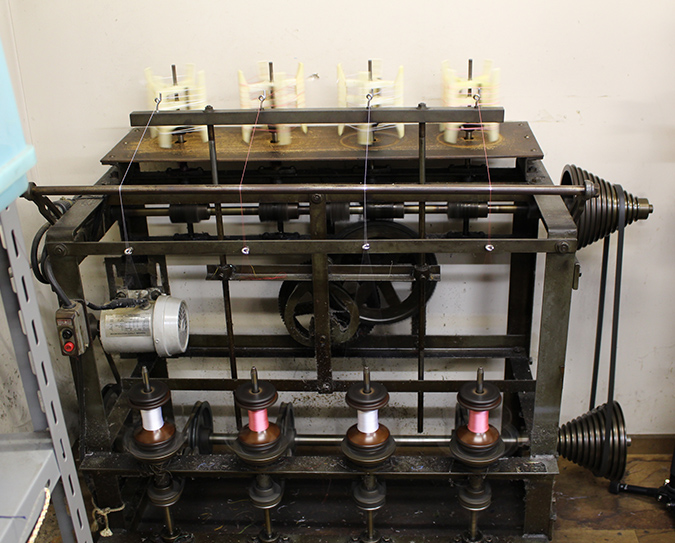

機械にかける前に、糸に軽く撚りをかけておくことが重要です。こちらが撚りの機械です。」

▲撚り機。向きを間違えると大変なのだとか。

インタビューで聞いていた通り機械は古いものでしたが、丁寧に整備され、大切に使われていることが工房の様子から伝わりました。

産地の歴史と伝統・技術を受け継ぎながら、新しいものを作りあげていく。

そんな職人たちの思いが込められた、絹糸と鉄が織りなす光景を、しっかりと目に焼き付けました。

最後に、手組みの工房へ。

▲高台、綾竹台、丸台など、組み台の種類もさまざま。

糸に張りを持たせるためのおもり「組玉」を順番に動かして、さまざまな模様を組んでいきます。静かな工房に、組玉がぶつかる音がやさしく響きます。職人お二人の手の動きはなめらかで、組む手順がすでに頭に入っているそうです。

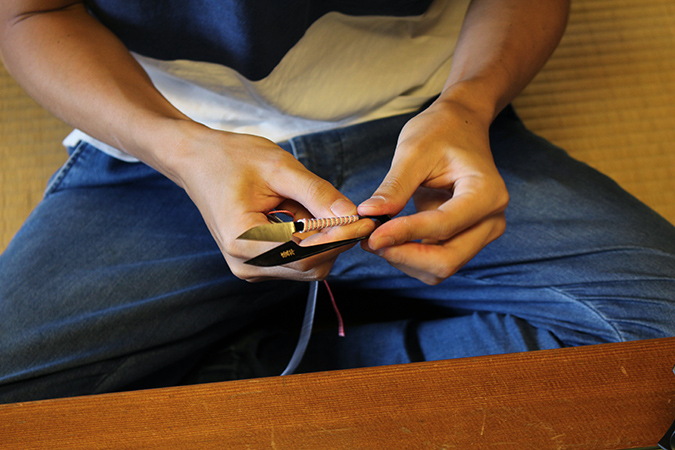

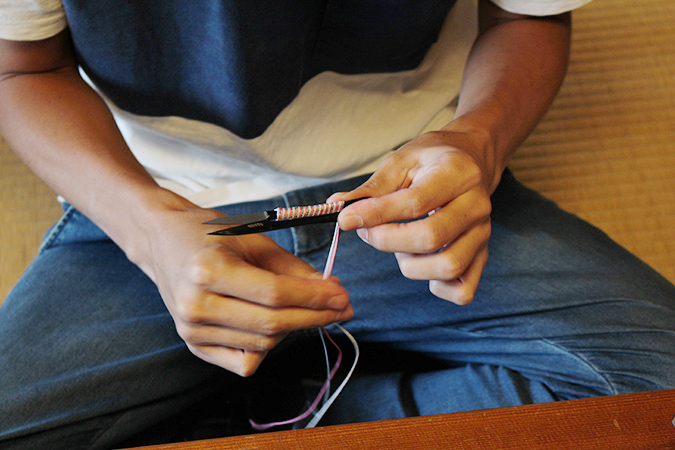

Cohanaの糸切ばさみが作られる様子も、見せていただきました。

▲3本どりで糸切ばさみにくみひもを巻きつけていく。

▲ボタンを通してしっかりと結ぶ。

手のひらに収まる小さな糸切ばさみの中に、職人の繊細な手仕事と工夫が活かされていました。

Cohanaの商品や取材を通じて、日本のものづくりの息吹を少しでもお客様にお伝えできれば…と願い、工房を後にしました。

▲帰り道、工房のまわりには夕焼けに照らされた田園が広がり、美しい景色に包まれました。

松島組紐店

くみひもの産地・伊賀の工房で、高台・丸台・角台を中心に、用途や文様に適した組み台を使い、組み味のあるひもにこだわります。絹糸の光沢を生かし、伝統の美しさをもとめ続けています。

松島組紐店 HP http://www.iga-kumihimo.com/