トモイ 貝釦のお花のプッシュピン

Cohanaにまつわるモノ・コト・バそして人から、日本のものづくりを伝えていく【Story】。第五回は『貝釦のお花のプッシュピン』の産地・奈良県川西町のトモイさんです。

紳士服や高級シャツのしなやかな服地に、繊細な光沢と滑らかな手触りで上質さをプラスする貝釦(貝ボタン)。小さなパーツではありますが、お洒落をたしなむ人々のこだわりのパーツとして重宝されてきました。

そんな貝釦の国内最大の産地は、意外にも海のない町・奈良県川西町。この地で、大正3年の創業から伝統産業を守り繋いでいるトモイさんを訪ねました。

奈良盆地の中央に位置する奈良県川西町は、田んぼに囲まれたのどかな町。しかし、少し町を散策すればいたるところに小さな貝の破片が落ちていて、この町の築いてきた産業の片鱗を感じ取ることができます。

青空に映えるかわいらしい看板を発見しました。

社長の伴井 比呂志さんにお話を伺いました。

ーさっそくですが海のないこの川西町で、どうして貝釦の産業が発達したのでしょうか?

川西町には、6つの川が流れていて、その流れは大阪と繋がっています。土地柄、ここはかつては大阪と奈良とを結ぶ舟運の集積地でした。そういった土地の利が貝釦産業の発展に結びつきました。ここらへんは農家の多い土地ですから、冬の閑散期の貴重な収入源として貝釦づくりは広がっていったようです。昭和30年台の最盛期には、町の400戸中、300戸ほどが貝釦製造に関わっていたそうです。

ー小さな町全体が、貝釦の大きな工場だったのですね。

そうですね。でも、今では貝釦づくりに関わるのは十数戸まで減ってしまいました。安価に作れるポリエステル製の釦(ボタン)に押され…。今の釦の、流通のパーセンテージでいうと、天然素材が1割、ポリエステルが9割で、貝釦は天然素材全体の5%にしか達しません。

ーそんな状況の中、トモイさんの貝釦国内シェアは約50%を占め、有名ブランドからも高い評価を得ています。 ポリエステルという安価な素材の台頭や、近年のファストファッションの流行。これまでたくさんの荒波もあったかと思いますが、仕事をしていく中で大切にされていることはありますか?

シンプルですが、クオリティの高い貝釦を作ることですね。うちは素材そのものの色や厚みを、蓄積してきた知恵と経験で生かしながら、相手が求められているデザインに合わせることができる。そのクオリティを保つのに欠かせないのが、この町での人々との繋がりです。貝釦づくりは分業制です。貝からボタン生地をくり抜く「ぬき屋」や厚みを調整する「すり屋」がいて、私たちがいます。職人の「手から手へのバトン」でひとつの釦が作られていますから、その連携、絆を大切にしています。

ーありがとうございます。ところで、イタリアへ釦修行にも行かれていたと伺いましたが、本場イタリアの釦に対して、「日本独自の貝釦」というのはあるのでしょうか?

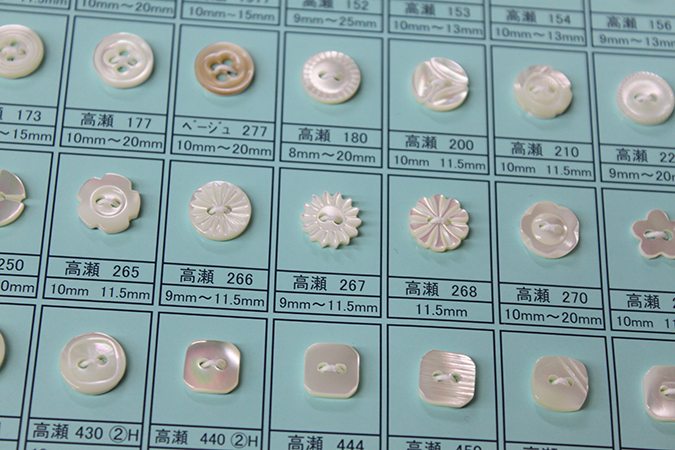

▲美しい見本帳を開いて解説してくださいました。

この放射線状に筋の入ったカッティングのものが日本独自のデザインだと思います。回転させて一気に削ることができないため、手間と技術のいるデザインです。

ちなみに日本国内の釦の需要でいうと、割と穴の大きいものが好まれる傾向にあります。日本の釦は縫製さんファーストで、ミシンで縫いつけやすいものが求められるんです。ですが、イタリアでは穴のちいさな(=手縫いでしか縫えない)釦も需要があります。

職人が手仕事で付ける釦が、スマートでかっこいいということで、そういった釦に対するお洒落の感覚が育っている、と感じましたね。

ーなるほど。ちなみに、釦にも流行というものはありますか?

ありますね。バブル期と今でも違うでしょう?デザイナーさんやアパレルメーカーさんに教えていただきながら、流行を知ることも大切だと思っています。

本場イタリアで掴んだ感覚や、今の流行をキャッチしつつ、昔ながらの地域での繋がりを大切にしながらお仕事をされている。トモイさんの、仕事に向き合う真摯な姿勢が感じられるインタビューとなりました。

インタビュー後は工場へ。一般的な釦の製造とCohanaの貝釦の工程を見せていただきます。

▲穴を開ける工程。小さなドリルが高速回転し、きれいな穴が効率よく開けられていく。

▲釦にへりや筋をつける工程は、独自の刃型でろくろを挽くように生産。

「この刃型によって微妙な釦のデザインが決まりますから、刃型は重要です。うちでは刃型をいちから作れる機械を導入し、さまざまなニーズにお応えしています。」

▲工場見学の途中で見せていただいた、これまでのさまざまなオーダーに対するサンプル帖。個性豊かな釦たちが、トモイさんの技術の高さと知識や経験を物語っていました。

「こちらがCohanaの貝釦になります。あこや貝の生地からお花の形をカットしています。」

▲真珠のような美しい輝きのあこや貝。

▲丸くカットされたあこや貝の生地を、機械に通すと一瞬でお花が咲きました。

カットだけなら早いですが、まだ工程は続きます、とトモイさん。

次の部屋で見た大きな樽はテッポウと呼ばれ、貝を磨き、艶をつけるためのものだそうです。

▲お湯と専用の薬品を少量入れ、約1時間回転させる。気温や水温の調整が難しく、ここにも職人さんの経験が生かされる。

その次の工程で出てきたものは、なんと籾(もみ)。

「最終の艶出しにはロウと籾を使います。この中に釦を入れて回転させると、ロウがリンスの役割を果たして、なめらかな手触りになるんですよ。よければビフォーアフターを試してみてください。」

写真で伝えきれないのが残念ですが、この工程の前の釦は、触ると「きしっ」としていて無骨なイメージ、工程後の釦は掴むとさらっと指から落ちてしまうようなすべらかさでした。この工程は産地によって中に入れる素材が違うそうですが、農家の町・川西町らしく「籾」が使われていて、そこにも面白さを感じます。

最後は光の入る明るい部屋へ。

▲ひとつひとつ目視での検品。先代の奥さん、現社長のお母さまが、的確に貝のようすを確認し、捌いていく。

▲静かに、ひたむきに、黙々と。さまざまな環境で生きてきた天然素材の貝だからこそ、小さな傷や色のくすみはあって当たり前。しかし商品として、それは見逃せない。

▲専用の道具で貝の数を数えたら、出荷する。この作業も素人には難しい。

小さな貝のボタンの中に、たくさんの工程と、職人さんの経験が詰まっている。

お客さまの喜びのため、その素晴らしい技術を大切に守り繋ぎ、今の流行にもアンテナを張る。

手芸道具という昔からのお道具をCohanaとして世に送り出す私たちにも、その姿勢に、見習うべき部分がたくさんあるように感じました。

いただいたCohanaの貝釦をそっと大切に包み、工場を後にしました。

株式会社 トモイ

奈良県川西町は、海のない土地ながら、貝釦の生産量日本一の産地です。町を流れる6つの川は大阪からの舟運をもたらし、貝釦づくりは農業閑散期の大切な仕事として、代々守り継がれてきました。トモイさんはこの地で1913年に創業。高度な技術が必要なファッション業界のオーダーに、繊細な技術と経験で応えつづけています。