クラフトカンパニー 金銀銅色のお花の待針

Cohanaにまつわるモノ・コト・バそして人から、日本のものづくりを伝えていく【Story】。第四回は『金銀銅色のお花の待針』をつくる、大阪のクラフトカンパニーさんです。

街の中心に「船場センタービル」という大型服飾問屋街をもつ、大阪。

たこ焼きやお笑いのイメージの強い地域ですが、じつは「船場センタービル」を中心に服飾関係の工房や会社が軒を連ね、少し歩けばお気に入りの材料やパーツが見つかる、便利な街でもあります。クラフトカンパニーさんが位置するのは、そんな大阪の中でも、ボタンやアクセサリーといった装身具関係の町工場が集まる、大阪府生野区。

閑静な住宅街の中に、クラフトカンパニーさんを見つけました。

▲ガレージに入ると目に飛び込んでくる、円盤状のラバー。

クラフトカンパニーさんは、1963年に創業した、主にアクセサリーパーツなどを製作している金属加工メーカー。ロウで原型を削りだし、そこからゴム型をとってつくられる「ラバーキャスト製法」を得意としています。

「待針の頭にちょこんとのせるならば、繊細でコロンとかわいいお花が良い…。アクセサリーを通して、沢山の女性の心を掴んできたクラフトカンパニーさんであれば、きっと理想を叶えてくれる。」

そう思い、アクセサリー製作に長年携わってきたクラフトカンパニーさんに、今回制作をお願いしました。

スタートのロウの段階から、工程を見せていただきました。

▲下に引いているマスは5mm。小さな小さな緑色のロウのお花は、職人さんが手作業で削ったもの。

まずは設計図を基に、職人さんがひとつひとつ、ロウを削ります。

直径7mmの小さなロウのお花に、依頼していた花びらが繊細に再現されていました。

ロウでできたパーツを見ても、金属のパーツとしての仕上がりを想像するのは難しいのですが、

どのくらいの深さの刻みを入れたら、どんな金属光沢が出るか?長年の経験を生かし、職人さんは日々考えながら、作業にあたられているそうです。

このロウの原型を石膏の型に入れ、高温で熱することで溶かします。

できた隙間にシルバーを流すことで、硬度の高い金属の原型が完成します。

ここから、ラバーを使った複製の工程がはじまります。

▲上下2枚セットで型になる、丸い円盤型のラバー。ラバーの内側は手で押しても指紋が残るほど繊細で、柔らかい。

▲ラバーに原型を挟んでプレス。繰り返すと、同じ型が沢山作れます。

最初のロウとは違い、硬いシルバーでできた原型は、何度かこの作業を繰り返しても壊れることがありません。

型が取れたら、「道」とよばれる、合金が流れるための溝を掘ります。

合金は遠心分離機を使って流し込まれるので、回転の方向も意識しながらの、カッターでの手作業です。

▲溢れた錫合金が外に逃げていくような細い道もつくります。

そうしていよいよ、合金の流し込み作業に入ります。

▲遠心分離機に型を入れ、高速で回っている状況で、真ん中の穴から液体状になった錫合金を流し入れます。

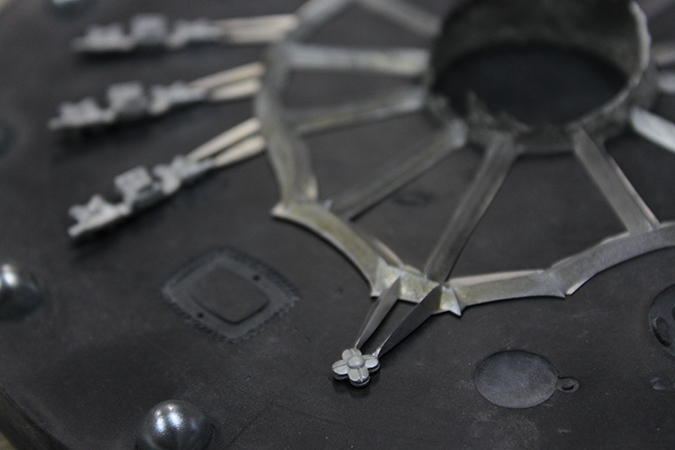

▲型を開けると、蜘蛛の巣状の「道」と、パーツが出来ていました。

▲さきほど切った「道」を錫合金が走り、お花のパーツまで無事行き渡りました。

流し込む錫の量、道の切り方は職人の腕が試される部分で、少ないとかたちにならず、多すぎるとバリ取り(周りに付いてしまった余分な金属を外す作業)が困難になります。簡単に見えて、細やかな調整が必要となる作業です。

最後に、バリ取りとバレル研磨、メッキ処理をしてパーツが仕上がります。

▲ひとつひとつをスタッフの方がバリ取りしていく。

▲さまざまなかたちのビーズとパーツを樽の中に入れて、液体の中でかき回すことで表面を整える「バレル研磨」。

こうやって見ていても、それぞれの工程の中に手作業の多いことが分かります。

最後に事務所にもどり、お話を伺いました。

ー「ラバーキャスト製法」は昔からある技術なのでしょうか?

戦後にアメリカから入ってきた技術と聞いています。うちは主にアクセサリーを製作していますが、入ってきた当時はボタン制作が主流の技術でした。細い線材もあれば小さなパーツもあるアクセサリーと比べると、ボタンの制作はもう少しざっくりとしていて簡単だったんでしょう。

技術が取り入れられると、それまで主流だった真ちゅう鋳物製のボタンにラバ―キャスト製のボタンが取って代わるようになり、この製法を取り入れる業者は一気に増えました。

ー作り手からすると、導入や制作のハードルが低かったのですね。お客さま側にも何かメリットというか、商品としての良さがあったのでしょうか?

ラバーキャスト製法では、真ちゅうより軽い錫合金やアンチモンを使用し、その上にさまざまな色・風合いのメッキをかけます。

真ちゅう製のボタンより軽く仕上がり、より繊細な表現ができるのが魅力だと思います。入ってきた当時、特に需要があったのがニットカーディガンのボタン。ボタンが重たいと、生地が伸びて嫌ではありませんか?ラバーキャスト製法はその悩みを解決しました。

ラバーキャストでつくったボタンは、戦後、市民の服によく用いられました。暗い時期を乗り越え、経済成長へと向かう日本人の心と、軽やかで彩り豊かなラバーキャスト製法で作ったボタンは、見えない部分で結びついていたのかもしれませんね。

ーなるほど。今でもラバーキャスト製法は良く使われている製法なのですね?

実は、戦後~バブルの時期と比べるとかなり減少しています。ラバーキャスト製法で作るものはおもにボタンとアクセサリーですが、このどちらを主軸に選ぶかが、明暗を分けました。

ーと言いますと?

アクセサリーは、すかし模様が入っていたり、極小なパーツや繊細なオーダーが多かったりと、高度な技術を求められることが多い傾向にあります。大変ですが、お客様の求める様々な難題に応えるたびに、職人の技術は向上していきます。結果的に、優秀な職人の多く育ったアクセサリーパーツ制作業社のほうが、今現在多く残っています。

ー地道な作業の積み重ねが、そのまま職人さんの技術に繋がっていったのですね。とても興味深いお話でした。ありがとうございました。

最後に、先代から受け継いだ古い型を使って繊細なパーツを作って見せてくださいました。

年季の入ったラバーから、小さな花や鳥のモチーフが現れました。そのかわいらしさ、繊細さに、おもわず溜息が出ます。

これを当時手に取った女性も、きっと同じ気持ちになったはずです。

ガレージで目に飛び込んできた沢山のラバーは、クラフトカンパニーさんが培ってきた歴史と、職人さんの技術の集積でした。

金銀銅色のお花の待針は小さな商品ですが、その中には、職人の手がつないできた「知恵と歴史」が詰まっています。

時代の移り変わりに柔軟に対応し、経験を蓄積してきた町工場の力に感動しながら、工場をあとにしました。

クラフトカンパニー

服飾問屋街の近くにあり、ボタンやアクセサリーといった装身具関係の町工場が集まる、大阪府生野区。クラフトカンパニーさんは、1963年創業の先代の時代からラバーキャストを使い、磨かれた職人の知恵と技で、複雑なかたちのオーダーにも対応してきました。